A lo largo de la historia argentina, la cuestión habitacional ha sido una pieza estructural en la construcción de ciudadanía, arraigo y movilidad social. Entre las múltiples trayectorias residenciales que coexisten en nuestras ciudades, la de los jóvenes universitarios (particularmente quienes migran desde otras provincias para estudiar) constituye un eslabón singular y revelador. Habitar durante la etapa de formación superior no es solo un dato logístico o económico: es una experiencia social que expresa, en su precariedad o estabilidad, las oportunidades y posibilidades reales de inclusión, autonomía y proyecto de vida.

El acceso a la vivienda durante la vida universitaria no es homogéneo: varía según si el o la estudiante reside en su ciudad de origen o debe migrar para acceder a la educación superior; si puede seguir viviendo con su familia o si necesita mudarse; si se inserta en el mercado de alquiler formal o accede a otros submercados específicos dentro de este. Esta decisión, que muchas veces se presenta como individual, responde a estructuras más amplias donde el acceso a oportunidades dependerá de la configuración territorial, económica y social. Así, la demanda habitacional puede entenderse como una combinación entre necesidad de cercanía a la oferta educativa y una aspiracional autonomía.

Este punto de partida condiciona todo lo que sigue: ¿vive solo, con familiares o con compañeros?, ¿alquila, es propietario o accede a una residencia universitaria?, ¿trabaja para sostener su hogar o depende de ingresos familiares, becas o programas públicos? A partir de esta segmentación socioeconómica y residencial, es posible analizar el abanico de ofertas disponibles para quienes transitan la vida universitaria: desde refuerzos monetarios como las becas, hasta las residencias universitarias gestionadas por el Estado, las instituciones educativas, organizaciones sociales o el propio mercado inmobiliario.

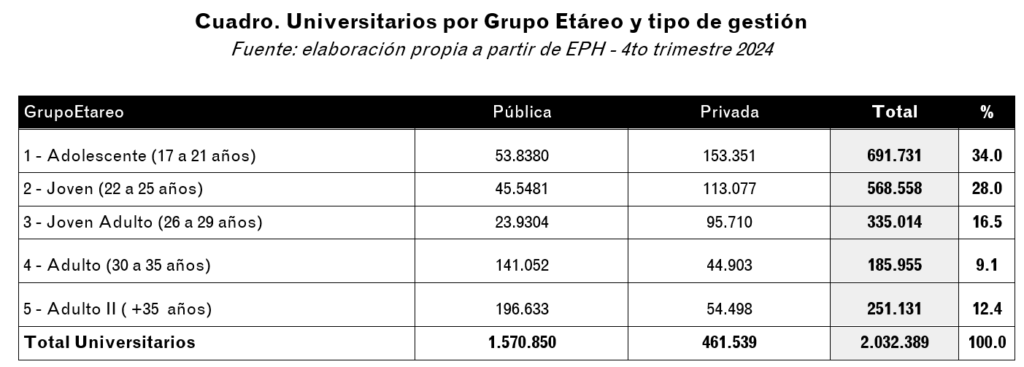

En Argentina hay más de 2 millones de personas cursando estudios superiores y/o universitarios, de las cuales 1.595.303 tienen entre 17 y 29 años, según los datos del cuarto trimestre de la Encuesta Permanente de Hogares. Desde Tejido Urbano, nos proponemos caracterizar su situación habitacional y analizar los dispositivos existentes para acompañar sus trayectorias, con el objetivo de abrir el debate sobre qué políticas públicas necesitamos para garantizar el derecho a estudiar sin que el acceso a un techo se transforme en un obstáculo.

Geografía Universitaria

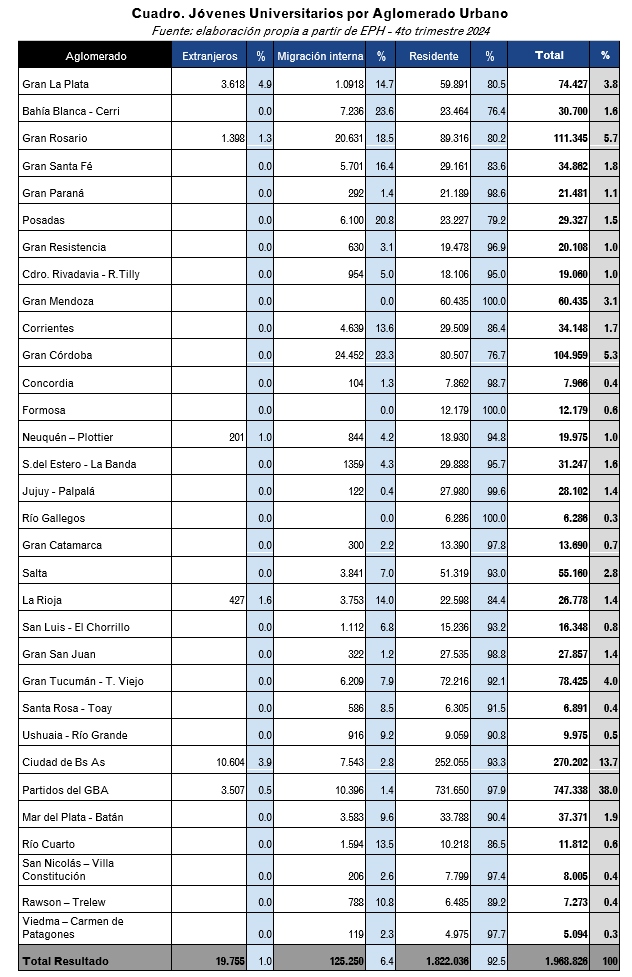

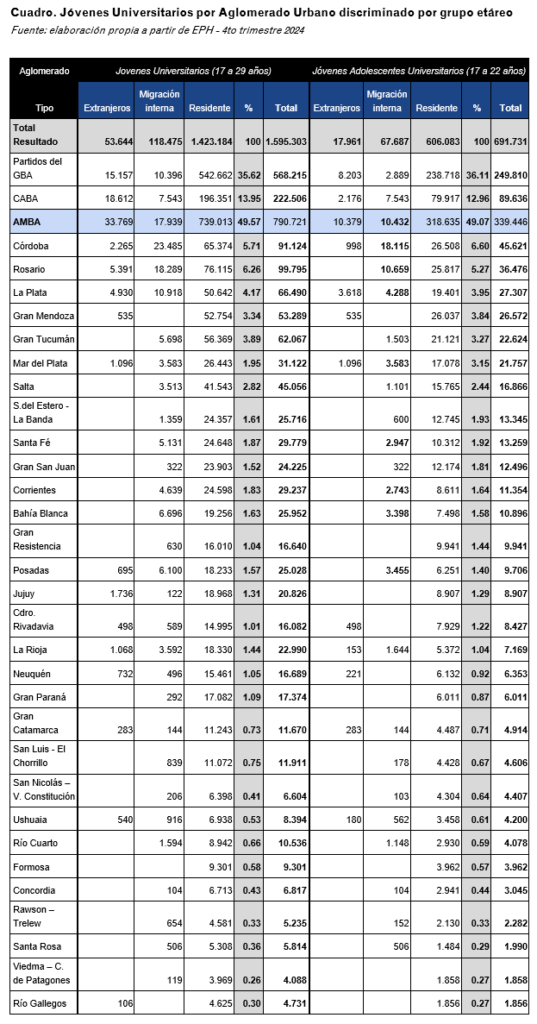

La presencia de jóvenes universitarios en el territorio argentino responde, en buena medida, a la localización de la oferta educativa y al tamaño de los aglomerados urbanos. Si bien es esperable que las mayores concentraciones se encuentren en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el mapa también muestra una red extendida de ciudades intermedias y capitales provinciales que cumplen un rol central en la vida universitaria del país. Córdoba, Rosario, La Plata, Mendoza y Tucumán se destacan por su capacidad de atraer población joven en formación, lo que las posiciona como polos regionales de acceso al conocimiento, al trabajo y a nuevas experiencias de vida. En cambio, en otros aglomerados más pequeños, la menor disponibilidad institucional o la especialización limitada de la oferta suele traducirse en una menor permanencia local. En este entramado, la elección de una carrera muchas veces va acompañada de una decisión residencial. Estudiar, en numerosos casos, implica también moverse.

La mayoría de los jóvenes universitarios en Argentina cursa sus estudios en instituciones de gestión pública. De los más de 1,59 millones de estudiantes de entre 17 y 29 años relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, el 77,3 % asiste a universidades públicas, mientras que el 22,7 % lo hace en universidades privadas. Esta relación se mantiene relativamente constante en la mayoría de los aglomerados urbanos del país, aunque con matices. En ciudades como Córdoba, Rosario, Tucumán o La Plata, el sistema público concentra la amplia mayoría de la matrícula. En cambio, en aglomerados como Salta, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires o Neuquén, la participación del sector privado alcanza cifras más elevadas, en algunos casos por encima del 30 %. Esta distribución no solo refleja la disponibilidad de oferta en cada territorio, sino también trayectorias familiares, expectativas de calidad académica, y distintas formas de afrontar el proyecto universitario.

Según los datos del cuarto trimestre de la Encuesta Permanente de Hogares, el 89 % de los universitarios son residentes, es decir, no se han desplazado geográficamente para estudiar. Un 7 % corresponde a personas que han debido migrar dentro del país para acceder a una institución educativa, y un 3 % proviene del extranjero. Si bien históricamente la migración interna por motivos universitarios ha sido un fenómeno relevante, en los últimos años muestra una tendencia a la baja: en 2019 se registraban cerca de 131 mil jóvenes en esta situación, mientras que en 2024 ese número cayó a 118 mil. Y si comparamos contra el 4to trimestre de 2005, esta situación alcanzaba a 145.627 jóvenes. La pérdida de peso fue generalizada, pero tuvo su mayor expresión en la Ciudad de Buenos Aires, que explica buena parte del descenso en la migración interna. Este cambio podría responder a una combinación de factores: por un lado, el fortalecimiento de la oferta educativa en ciudades del interior; por otro, las crecientes dificultades para habitar y sostenerse económicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, muchas ciudades intermedias logran sostener una alta proporción de jóvenes residentes gracias a la presencia de universidades nacionales que concentran la demanda regional y representan, en muchos casos, la única alternativa de educación superior. Esto es especialmente visible en provincias del norte y noreste del país, donde las condiciones estructurales de pobreza limitan el acceso a la migración educativa. Aglomerados como Formosa, Resistencia, Concordia o San Juan muestran más del 95 % de estudiantes residentes. Sin embargo, eso no implica ausencia de circulación: universidades como la UNNE (en Chaco y Corrientes) o la UNSa (en Salta) siguen siendo polos de atracción para jóvenes del “interior del interior”, aunque el volumen de quienes logran migrar sigue siendo más acotado en comparación con las regiones más desarrolladas del centro del país. En este marco, las condiciones materiales para habitar durante la etapa formativa vuelven a aparecer como una variable decisiva a la hora de estudiar.

La distribución de jóvenes universitarios según el tipo y la forma de tenencia del hogar permite trazar algunas hipótesis sobre sus trayectorias residenciales. Entre quienes viven en hogares propietarios, la composición suele concentrarse en grupos de tres o más integrantes, lo que sugiere que una parte importante de los jóvenes en formación continúa residiendo con su núcleo familiar. Esta tendencia se observa con claridad en aglomerados como Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Tucumán, San Juan, el Conurbano bonaerense o San Luis, donde más del 70 % de los hogares propietarios universitarios tienen cuatro o más personas. En estos casos, estudiar no implica necesariamente dejar el hogar de origen, especialmente cuando la oferta universitaria pública se encuentra en la misma ciudad o región. Sin embargo, esta permanencia también puede leerse como una dificultad para avanzar en procesos de autonomía habitacional.

En contraste, entre los hogares inquilinos predomina una distribución más heterogénea que refleja trayectorias distintas. Por un lado, una proporción significativa de jóvenes habita en hogares de una o dos personas, configuración que suele asociarse a procesos de emancipación. Este patrón es especialmente visible en aglomerados como Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Neuquén o Río Cuarto, donde la presencia de estudiantes que alquilan en soledad o en pareja constituye una parte sustancial del universo inquilino. Por otro lado, también se registra una porción considerable de jóvenes que viven en hogares inquilinos de cuatro o más personas, lo que sugiere que muchas familias —sin acceso a la propiedad— conviven con jóvenes en formación. Esta situación se observa en aglomerados como Gran Tucumán, Salta, Mendoza o el propio Conurbano, donde el avance de la inquilinización entre familias ha ido en aumento, en un contexto de ingresos que muchas veces impide tanto el acceso a la propiedad como la emancipación juvenil.

Un universo específico dentro de estas trayectorias lo constituyen quienes residen en viviendas colectivas. Según la Encuesta Permanente de Hogares, 21.008 jóvenes universitarios de entre 17 y 29 años habitan en este tipo de estructuras, clasificadas en el relevamiento como “casas de inquilinato”. Aunque representan apenas el 1,3 % del total, es probable que este dato esté subestimado, dado lo difícil que resulta captar estas modalidades de hábitat en encuestas domiciliarias. Aun con esa precaución, la cifra permite comenzar a delinear un segmento que, aunque minoritario, cobra especial relevancia al pensar políticas específicas como las residencias universitarias. Ya sea a través de iniciativas públicas, privadas o comunitarias, estas soluciones colectivas conforman una respuesta habitacional particular que será analizada más adelante.

La combinación de estas configuraciones pone en evidencia que, a la clásica dificultad de “es imposible estudiar y trabajar”, se suma una tercera dimensión: “estudiar, trabajar y alquilar” también resulta, en muchos casos, inviable. La sostenibilidad habitacional y la continuidad educativa están profundamente entrelazadas, y ambas dependen de la posibilidad real de sostener un hogar. En este sentido, el acceso al trabajo y a una oferta de alquiler adecuada no son variables independientes, sino condiciones que se entrelazan con la trayectoria universitaria y con el derecho mismo a estudiar.

Actividad e ingresos: trabajar, alquilar y estudiar

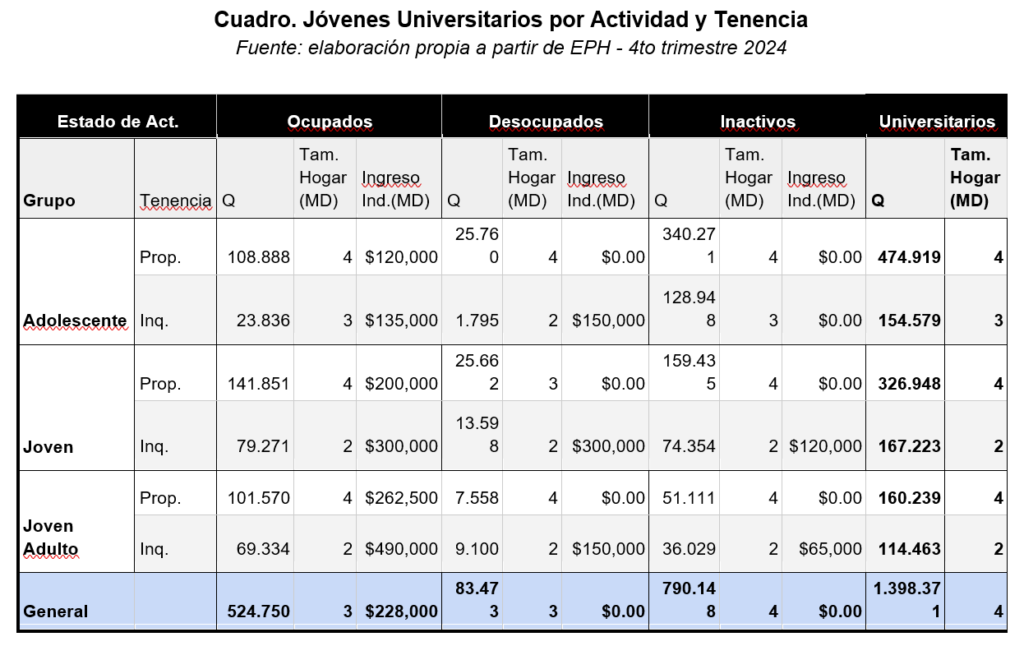

Uno de los elementos clave para comprender la sostenibilidad de las trayectorias universitarias es el vínculo entre el estudio, el trabajo y las condiciones materiales de vida. De los más de 1,5 millones de jóvenes universitarios entre 17 y 29 años, poco más de 524.000 están ocupados, mientras que 83.000 buscan trabajo activamente y 790.000 se consideran inactivos en el mercado laboral. Esta composición varía de forma significativa según el tipo de tenencia del hogar: mientras que los jóvenes que viven en hogares propietarios tienden a formar parte de hogares de mayor tamaño y presentan niveles más altos de inactividad, entre quienes viven en hogares inquilinos se observa una mayor participación en el mundo del trabajo, incluso desde etapas tempranas. Esto se traduce también en diferencias de ingresos. Entre los jóvenes ocupados, quienes alquilan tienen ingresos individuales significativamente mayores: en promedio $300.000 mensuales, frente a $200.000 entre los propietarios. La distancia se amplía aún más entre los jóvenes adultos (25-29 años): los inquilinos de ese grupo alcanzan una mediana de ingresos de $490.000, frente a $262.500 entre propietarios. Este diferencial puede explicarse, en parte, por una entrada más temprana al mercado laboral de los inquilinos, obligados a generar ingresos propios para sostener su autonomía residencial y además de un diferencial en las horas trabajadas.

La distribución por deciles de ingreso aporta nuevas capas de análisis. Entre los jóvenes ocupados, los inquilinos se concentran con mayor fuerza tanto en los deciles más bajos como en los más altos, en una suerte de polarización que revela trayectorias divergentes. Por un lado, una parte significativa se ubica en los primeros deciles (1 a 4), lo que indica condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Por otro, una fracción también importante se encuentra en los deciles 9 y 10, lo que puede asociarse a perfiles profesionales más consolidados o a jóvenes insertos en sectores dinámicos de las economías urbanas más desarrolladas. En contraste, los jóvenes propietarios tienden a concentrarse más fuertemente en los deciles medios (3 a 7), lo que sugiere una mayor estabilidad, pero también menor movilidad económica ascendente.

Este patrón también puede interpretarse desde una perspectiva territorial: en las ciudades donde predominan mejores salarios —como Ciudad de Buenos Aires, Neuquén o Río Gallegos— los jóvenes que alquilan acceden a ingresos mayores, aunque también enfrentan costos habitacionales mucho más elevados. Así, la decisión de alquilar no solo está atravesada por la necesidad, sino también por el tipo de mercado laboral disponible en cada aglomerado.

En definitiva, estudiar, trabajar y alquilar conforman un triángulo de tensión para gran parte de los jóvenes universitarios argentinos. La posibilidad de sostener una trayectoria educativa sin abandonar los estudios está fuertemente condicionada por la capacidad de generar ingresos propios, lo que muchas veces implica resignar dedicación académica, asumir trabajos precarios o posponer decisiones vitales. Comprender esta trama es central para pensar políticas públicas que no solo expandan el acceso a la educación, sino que garanticen condiciones materiales para habitar y estudiar de manera sustentable.

Políticas de acompañamiento: entre el derecho a estudiar y el derecho a habitar

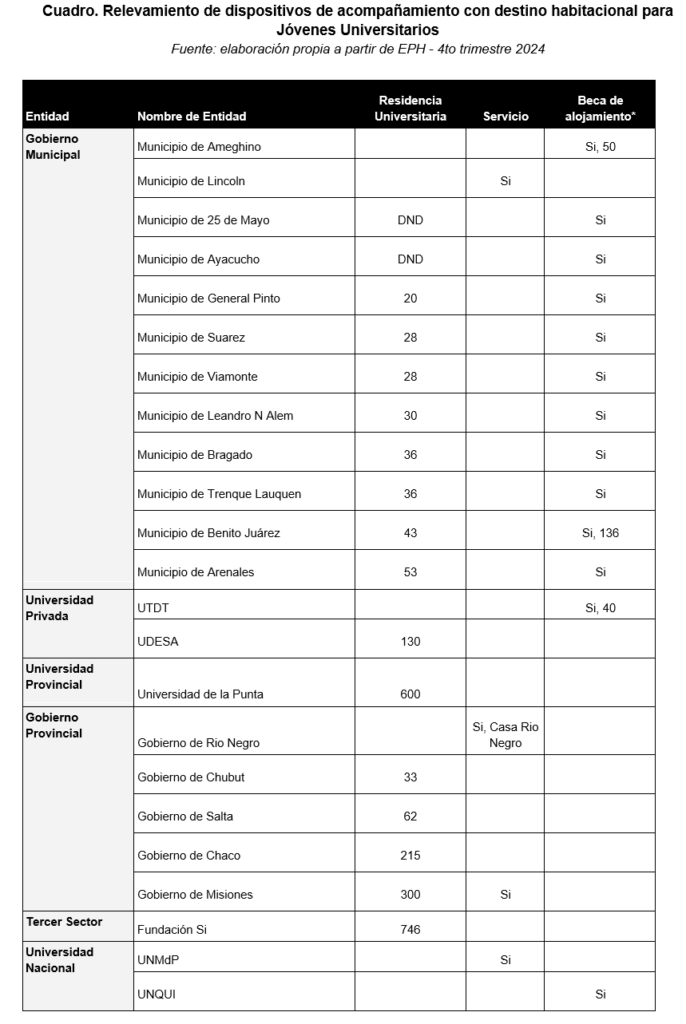

Frente a las múltiples tensiones que atraviesan la vida universitaria —especialmente para quienes deben conjugar estudio, trabajo y acceso a una vivienda—, la universidad pública ha sido históricamente la principal impulsora de políticas de acompañamiento para garantizar la sostenibilidad de estas trayectorias. Becas económicas, subsidios habitacionales, residencias universitarias y otros dispositivos se han desplegado con el objetivo de que el acceso a la educación superior no dependa exclusivamente de los recursos del hogar. Estas iniciativas, en su mayoría impulsadas por universidades nacionales, también son complementadas por programas del Estado nacional, gobiernos provinciales y municipales, universidades privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Desde Tejido Urbano relevamos estas experiencias a lo largo del país, con el objetivo de caracterizar su alcance, comprender sus limitaciones y reflexionar sobre su papel en una política pública que articule el derecho a estudiar con el derecho a habitar. En ese marco, también observamos el surgimiento de programas que, si bien no están dirigidos exclusivamente a la población estudiantil, inciden en su acceso a la vivienda. Se trata de iniciativas orientadas a ampliar la oferta habitacional (como el régimen de promoción para residencias estudiantiles en CABA), y otras que buscan facilitar el ingreso al alquiler mediante créditos, seguros de caución o garantías, como ocurre en Rosario, Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del interior. Estas medidas, aunque más indirectas, también forman parte del ecosistema de políticas que impactan en la experiencia de habitar durante la etapa universitaria.

En este contexto, la beca Manuel Belgrano constituye actualmente el único programa nacional activo y sostenido en el tiempo. Con un cupo anual de 36.000 beneficiarios para todo el país, está dirigida a estudiantes regulares de universidades públicas nacionales y provinciales que cursen carreras consideradas estratégicas por el programa. Sin embargo, su alcance es limitado: además de los requisitos etarios y académicos, la beca está destinada a jóvenes de hogares con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que en julio de 2025 se ubica en $317.000 y la beca en $81.685. Este umbral, sumado al estancamiento del salario mínimo, deja afuera a un universo amplio de estudiantes de bajos ingresos: según la Encuesta Permanente de Hogares, más de 370.000 jóvenes universitarios se encuentran por debajo del cuarto decil de ingreso, lo que sugiere que el programa cubriría menos del 10 % del universo potencial.

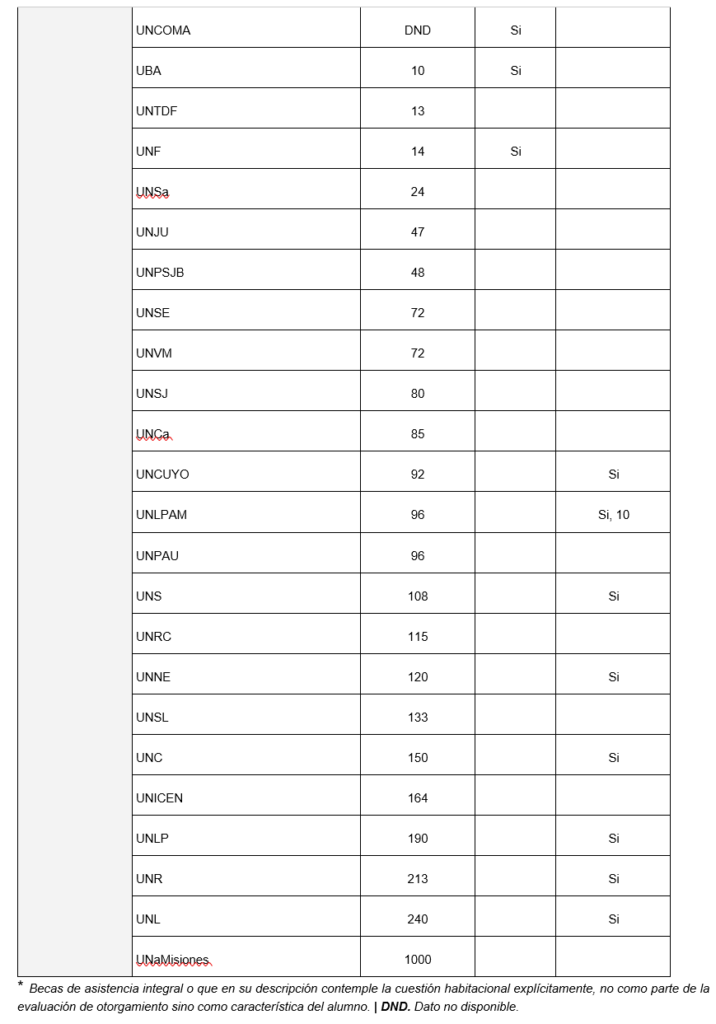

Por otro lado, muchas universidades públicas históricamente han desarrollado programas propios de asistencia económica. Algunas contemplan explícitamente la situación habitacional de sus estudiantes, ya sea a través de becas específicas para quienes alquilan —como en la UNCUYO, la UNR, la UNQ o la UNLP— o mediante sistemas integrales que combinan ayuda económica, comedores, transporte y alojamiento, como ocurre en la UNC, la UNL, la UNNE o la UNS. Sin embargo, sólo 25 de las 61 universidades nacionales cuentan con residencias estudiantiles activas, y entre todas ofrecen un piso de 3.189 plazas. El contraste es notorio: la Universidad Nacional de Misiones concentra casi un tercio de la capacidad total, con 1.000 lugares disponibles, mientras que universidades del área metropolitana, como la UBA, apenas disponen de 10 camas en una sola facultad. En general, en esta región las universidades tienden a limitarse a difundir catálogos de residencias privadas —un sector que, según datos oficiales, suma apenas 1.100 plazas distribuidas en 38 establecimientos en CABA—, sin desarrollar políticas habitacionales propias.

Al observar con mayor detalle la geografía institucional del acompañamiento a estudiantes, se destaca que las universidades con redes más consolidadas de becas, residencias y apoyos integrales suelen ser aquellas de mayor antigüedad, con tradición en políticas de bienestar estudiantil y un fuerte arraigo territorial. Estas universidades históricas —como la UBA, la UNLP, la UNC o la UNL— no solo concentran una parte significativa de la matrícula nacional, sino que también cuentan con mayores recursos, capacidades administrativas y vínculos interinstitucionales que les permiten sostener dispositivos de apoyo más robustos.

En el Área Metropolitana y en diversas regiones del país, los últimos años estuvieron marcados por un proceso de descentralización de la oferta educativa, promovido desde el Estado bajo la consigna de “acercar la universidad a donde está la gente”. Así se crearon nuevas universidades en el conurbano bonaerense y se multiplicaron convenios entre municipios del interior —especialmente en la provincia de Buenos Aires— y universidades nacionales como la de La Plata, el Comahue, Cuyo o el Sur. A esto se sumó la expansión de institutos terciarios, y acuerdos entre gobiernos locales, empresas y universidades privadas que financiaron carreras estratégicas orientadas a la empleabilidad. Estos esquemas mixtos, en muchos casos, permitieron ampliar el acceso a la formación superior en zonas alejadas de los grandes centros universitarios, aunque con menor infraestructura de acompañamiento habitacional.

Este proceso, sin embargo, no desdibuja el peso simbólico y el capital social asociado a las universidades históricas. El prestigio de una carrera cursada en instituciones como la UNLP, la UBA o la UNC sigue funcionando como un diferencial en los circuitos sociales y laborales. De forma paralela, algunas universidades privadas del AMBA también han desarrollado estrategias activas de atracción de talento desde el interior del país, implementando becas integrales que incluyen el alojamiento. Es el caso de la Universidad Torcuato Di Tella, que cubre el costo total del alquiler para alrededor de 40 estudiantes becados, o la Universidad de San Andrés, que construyó su propio complejo de residencias estudiantiles para albergar a 130 alumnos del interior.

Estas estrategias muestran cómo distintos actores —públicos y privados— disputan la atracción de estudiantes, especialmente aquellos con alto desempeño académico. Por un lado, las universidades privadas del AMBA captan jóvenes con potencial a través de mecanismos de subsidio directo a la vivienda. Por otro, las universidades públicas de las principales ciudades del interior funcionan como polos regionales de acceso al conocimiento para las juventudes del “interior del interior”. Así, Mendoza (UNCUYO) nuclea la demanda de toda la región de Cuyo; la UNLP, la UNS, la UBA y la Universidad Nacional de Mar del Plata hacen lo propio con el interior bonaerense; la UNC, la UNVM y Río Cuarto con Córdoba y parte del NOA; la UNL, la UNR y la UNNE con Santa Fe, el Litoral y el noreste del país.

Un caso destacado es el de la provincia de Misiones, donde coexiste una política sostenida de fortalecimiento de la universidad pública (la UNaM cuenta con la mayor cantidad de plazas residenciales del país) y un compromiso activo del gobierno provincial, que incluso financia una casa para estudiantes en Corrientes. Esta articulación interprovincial da cuenta de una elite política que, a lo largo de las últimas décadas, apostó por la formación de su juventud como base del desarrollo regional. No resulta casual que Posadas haya emergido como un hub de innovación y tecnología, vinculado justamente a esta apuesta por la educación superior como motor de transformación.

De todas formas, la experiencia sostenida de Misiones —donde tanto la universidad pública como el gobierno provincial despliegan políticas activas para acompañar las trayectorias educativas— no es un caso aislado. En los últimos años, distintas provincias comenzaron a asumir un rol más protagónico en la garantía de condiciones de vida dignas para los estudiantes universitarios, impulsando dispositivos propios de alojamiento, asistencia económica, intermediación laboral y promoción del alquiler. Aunque con enfoques y alcances diversos, estas acciones muestran una incipiente preocupación de los gobiernos subnacionales por intervenir en un problema estructural que, sin resolución, compromete la equidad en el acceso y la permanencia en la educación superior.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Río Negro. A través de su Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, despliega un paquete integral de políticas para estudiantes que se trasladan a la capital a cursar sus estudios. El programa incluye convenios con la Cámara Inmobiliaria Argentina para facilitar el acceso al alquiler, una red de comercios con descuentos, asistencia en trámites, impresiones gratuitas, acompañamiento psicológico y, sobre todo, una estrategia activa de intermediación laboral. La premisa es clara: para habitar en la Ciudad y sostener una trayectoria educativa, no alcanza con conseguir un techo, también es necesario tener un ingreso estable. A su vez, la provincia articula con la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Provincial de Vivienda para desarrollar nuevas residencias estudiantiles, como ocurre en Viedma.

Esta articulación entre políticas habitacionales y educativas se repite en otras jurisdicciones. En Entre Ríos, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) financiará la construcción de una residencia universitaria en Concepción del Uruguay para estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sumando así una infraestructura clave para una ciudad con fuerte presencia de estudiantes de otras localidades y países limítrofes. En Neuquén, en tanto, se presentó un proyecto de ley para establecer un programa provincial de residencias universitarias, con cupos reservados para estudiantes locales, y beneficios fiscales para promover la inversión privada en la construcción de estos espacios. La propuesta responde a una preocupación concreta: la deserción estudiantil asociada a las dificultades de acceso a una vivienda durante el cursado.

En Mendoza y la Provincia de Buenos Aires, las áreas de Juventud provinciales han comenzado a tomar la agenda habitacional de los estudiantes como parte de sus competencias, promoviendo becas, asesoramiento para el alquiler y articulaciones con universidades y propietarios para promover alquiler de piezas, viviendas compartidas, convivencia intergeneracional o simplemente un mercado de alquiler intermediado. Por su parte, en Santa Fe, el Concejo Municipal de la capital impulsó la creación de un registro formal de residencias estudiantiles —tanto públicas como privadas— para ordenar la oferta, mejorar las condiciones de seguridad y fomentar nuevos desarrollos en ese sentido. En paralelo, municipios de todo el país continúan gestionando convenios con universidades y terciarios para ofrecer carreras estratégicas en territorio, junto con becas y acuerdos con entidades privadas que buscan alinear la formación con las demandas del mercado laboral.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el GCBA ha adoptado un enfoque más indirecto, centrado en ampliar la oferta disponible antes que en garantizar el acceso efectivo. La Ley de Promoción de Residencias Estudiantiles otorga beneficios fiscales a quienes desarrollen o reconviertan inmuebles para alojamiento universitario, especialmente en el Casco Histórico. Aunque se trata de una medida que apunta a dinamizar el parque de residencias, su alcance concreto aún está por verse y, por el momento, no contempla ningún esquema de subsidio o apoyo directo a los estudiantes que alquilan.

Este conjunto de iniciativas, diversas en su origen y enfoque, da cuenta de una creciente asunción de responsabilidades por parte de los gobiernos provinciales y locales frente a la problemática del acceso a la vivienda para estudiantes. A través de residencias propias, programas de becas, articulaciones institucionales o incentivos al sector privado, las provincias comienzan a construir un nuevo campo de intervención que, hasta hace poco, era territorio casi exclusivo de la universidad pública. La pregunta que se abre es si este movimiento incipiente puede transformarse en una política de Estado más estructural, con presencia federal y una mirada integral que articule tres desafíos centrales: mejorar las condiciones de empleabilidad juvenil, facilitar el acceso a soluciones habitacionales —ya sea en el mercado de alquileres o mediante residencias— y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas.

A nivel local, algunos municipios —particularmente en el interior de la provincia de Buenos Aires— han asumido con recursos propios la tarea de garantizar alojamiento para los jóvenes que deben migrar para estudiar. A través del alquiler y mantenimiento de residencias en ciudades universitarias como La Plata, Buenos Aires, Rosario y otras, gobiernos locales como los de Ameghino, Lincoln, 25 de Mayo, Ayacucho, General Pinto, Coronel Suárez, General Viamonte, Leandro N. Alem, Bragado, Trenque Lauquen, Benito Juárez o Arenales, destinan una porción significativa de su presupuesto a esta política. Si bien estas iniciativas permiten sostener trayectorias educativas que de otro modo podrían verse truncas, también enfrentan tensiones estructurales vinculadas al arraigo. En muchos casos, estos jóvenes no regresan a sus localidades tras finalizar los estudios, lo que agrava los procesos de migración interna y vaciamiento de capital humano en regiones que ya enfrentan dificultades para retener población. Sin políticas activas de generación de empleo calificado —ya sea a través de inversión privada o del fomento del teletrabajo y los perfiles nómades digitales—, el retorno se vuelve una promesa frágil, y la inversión pública local corre el riesgo de volverse una política sin retorno.

También el tercer sector ha comenzado a desempeñar un rol clave en la promoción del derecho a estudiar y habitar. Un ejemplo paradigmático es el programa de Residencias Universitarias de Fundación Sí, que ya cuenta con 24 casas en funcionamiento en todo el país, alojando a más de 740 estudiantes y brindando apoyo externo a más de 160 jóvenes más. Esta iniciativa —dirigida especialmente a egresados de escuelas secundarias rurales o de zonas alejadas— ofrece alojamiento gratuito, alimentos, clases de apoyo y acompañamiento integral en lo emocional, académico y sanitario. Su existencia demuestra que, cuando se dispone de inmuebles adecuados y se articulan esfuerzos solidarios, es posible generar alternativas concretas y sostenidas para garantizar trayectorias educativas en condiciones de dignidad. La experiencia de Fundación Sí muestra que la alianza con organizaciones de la sociedad civil puede ser una vía potente y complementaria a las políticas públicas para responder al desafío del acceso a la vivienda estudiantil.